Am 8. Mai 1822 zieht das Ehepaar Adam und Anna Liszt mit ihrem zehnjährigen Sohn Franz von Raiding nach Wien und erreicht nach langwierigen Vorbereitungen eine der großen Musikhauptstädte Europas. Hier sind die Erinnerungen an Mozart und Haydn noch lebendig, der späte Beethoven und der junge Schubert wirken gleichzeitig und Rossinis Opern feiern Triumphe. Im Bewusstsein, dass man sich in Wien am Puls der Zeit des Komponierens befindet, lädt schon 1819 der Musikverleger Anton Diabelli die „vorzüglichsten Tonsetzer und Virtuosen Wien’s und der k. k. oesterreichischen Staaten“ ein, Variationen über einen von ihm komponierten Walzer zu schreiben. Ob Liszt durch Diabelli selbst oder seinen Klavierlehrer Carl Czerny, der auch einen Beitrag leisten wird, auf die Ausschreibung aufmerksam wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Jedoch folgt er als jüngster Komponist der Sammlung mit dem „ersten Compositions-Versuch“ seinem pädagogischen Vorbild, indem er das 32-taktige Thema Diabellis nach c-Moll transferiert, in Sechzehntel-Arpeggien im Zweier-Metrum etüdenhaft verarbeitet und mit überkreuzenden Händen auch einen spieltechnischen Effekt einbaut.

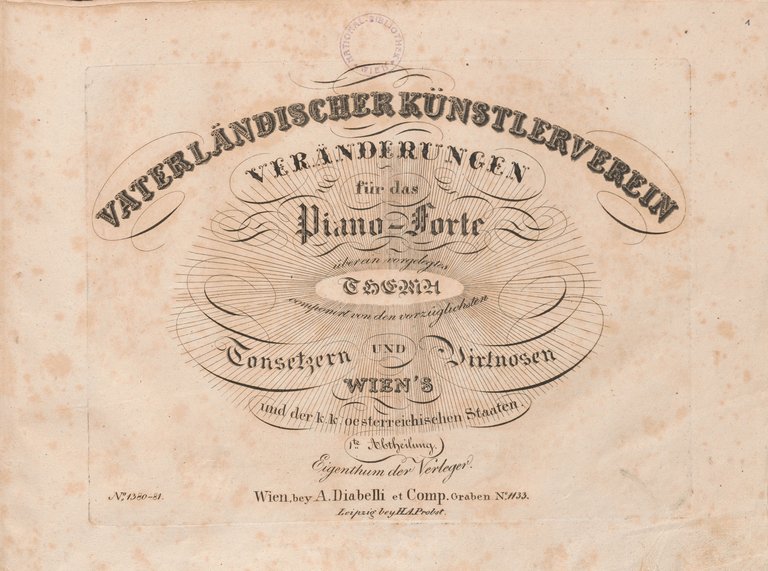

Vaterländischer Künstlerverein, Veränderungen für das Piano Forte über ein vorgelegtes Thema componirt von den vorzüglichsten Tonsetzern und Virtuosen Wien’s und der k. k. oesterreichischen Staaten, [2.] Abtheilung, Wien: Anton Diabelli [1824], Exemplar: A-Wn, SA.86.C.45, Link

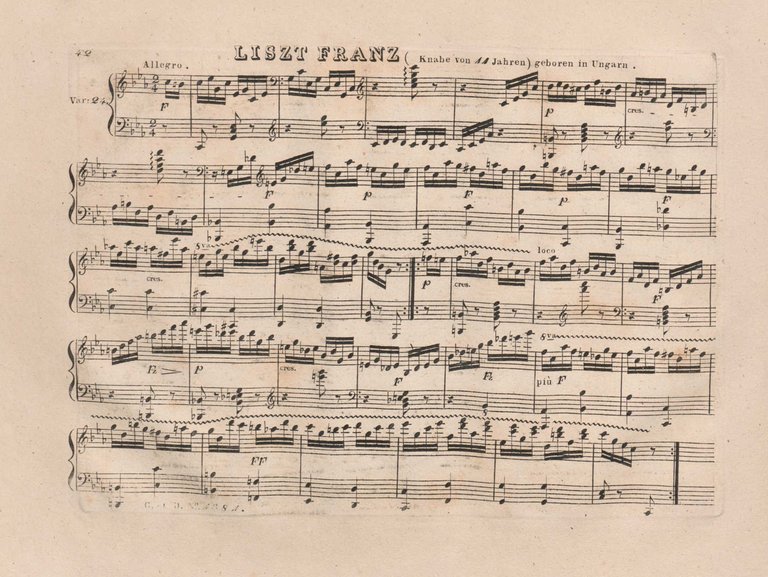

1823 und 1824 erscheint der Druck dieser Variationen in zwei Bänden bei Diabelli. Seine Bedeutung liegt für Liszt aber weniger in der Dokumentation seines frühen Kompositionstalentes, sondern in der Teilnahme an einem generationenübergreifenden Kollektivwerk. Schon der erste Band setzt mit Beethovens 33 Veränderungen über einen Walzer von A. Diabelli op. 120 einen Meilenstein, die der Verleger bereits in seiner Werbeannonce als „großes und wichtiges Meisterwerk“ ankündigt. Der zweite Band, der nun auch Liszts Komposition enthält, versammelt in alphabetischer Reihenfolge fünfzig weitere Variationen einzelner Komponisten, zu denen neben Czerny u. a. Johann Nepomuk Hummel, Friedrich Kalkbrenner, Conradin Kreutzer, Ignaz Moscheles, Mozarts Sohn Franz Xaver Mozart und Franz Schubert zählen. Werbestrategisch erscheint zudem die Aufnahme gesellschaftlich hochstehender Persönlichkeiten bemerkenswert: Hofmusikgraf Moritz von Dietrichstein, der Vizedirektor der Hofbühne, Ignaz Franz Edler von Mosel, und sogar der Erzherzog Rudolf von Österreich. Liszts Variation als Nummer 24 des Bandes wird eindeutig als Werk eines Wunderkindes eingeführt, da sie mit dem Titel „Liszt Franz (Knabe von 11 Jahren) geboren in Ungarn“ neben dem Namen als einzige eine Alters- und Herkunftsangabe trägt. Damit folgt die Bezeichnung den Presseberichten zu Liszts ersten Konzerten in Pressburg (1820), Wien (1822/23) und Pest (1823), in denen er wahlweise als „Wunderknabe“ oder „kleiner Herkules“ betitelt wird, der „mit Kühnheit und Leichtigkeit“ alles „vom Blatt wegspielt“. In München prophezeit man enthusiastisch nach den Auftritten im Oktober 1823: „Ein zweyter Mozart ist erstanden!“

Franz Liszt: Var. 24, in: Vaterländischer Künstlerverein, Veränderungen für das Piano Forte über ein vorgelegtes Thema componirt von den vorzüglichsten Tonsetzern und Virtuosen Wien’s und der k. k. oesterreichischen Staaten, [2.] Abtheilung, Wien: Anton Diabelli [1824], Exemplar: A-Wn, SA.86.C.45, Link

Neben dem Eintritt in die Virtuosenwelt bringt das kleine Klavierstück und die kurze Unterrichtszeit in Wien noch zwei weitere Konstanten in Liszts Leben ein: Seine fortwährend gesuchte Nähe zu Beethoven, in dessen Nachfolge sich Liszt als Enkelschüler stellt, indem er u. a. sein Wiener Abschiedskonzert am 13. April 1823 rückblickend als Beginn seiner Künstlerkarriere bezeichnet und den vermeintlichen Beethoven-Kuss zum biographischen Narrativ ausschmückt. Sodann sein musikalisches Arbeiten in Kollaboration, wie es sich später auch in Hexamerón als kollektivem Variationswerk der Pariser Zeit oder in dem engen Zusammenwirken mit Joachim Raff im Zuge seiner symphonischen Werke in Weimar niederschlagen wird.