In der zweiten Hälfte der 1850er-Jahre wendet sich Liszt nicht nur vermehrt der Vertonung liturgischer Werke zu, sondern auch der Komposition von Vokal- und Instrumentalmusik, die von religiösen, oft katholischen Sujets inspiriert werden. Augenfällig ist die Bedeutung, die das reichhaltige Repertoire an Heiligenlegenden dabei für ihn in einer von persönlichen Verlusten und Niederlagen geprägten Zeit einnimmt. Die schrittweise, von viel Schadenfreude Dritter begleitete Verabschiedung aus jenem Weimar, für das er sich derart hohe Ziele gesteckt hatte (1858–1861), der frühe Tod seiner Kinder Daniel (1859) und Blandine (1862) und die sich ewig hinziehende, 1861 endgültig vereitelte Eheschließung mit Carolyne zu Sayn-Wittgenstein überschatten jene Übergangsjahre.

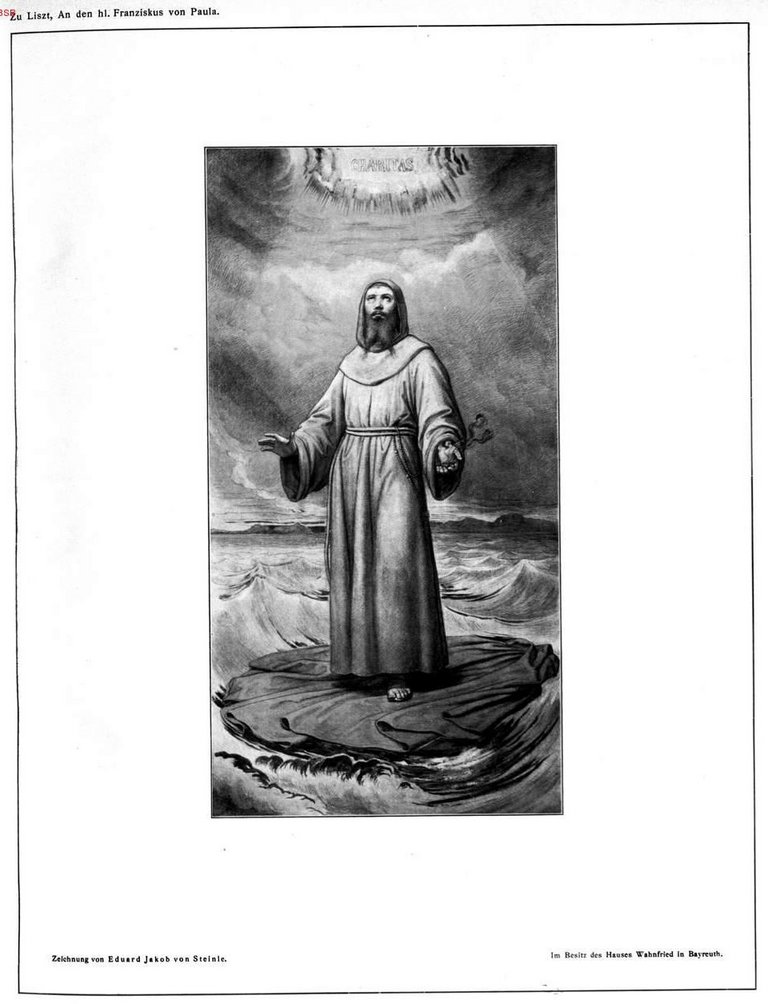

Abbildung von Edward von Steinle, in Franz Liszt: Musikalische Werke. 2,9, Verschiedene Werke für Pianoforte zu zwei Händen, hg. von José Viana da Motta, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1927, S. 78a, Exemplar: D-Mbs, 2 Mus.pr 5851.2,9, Link

Als er nach der weit ausstrahlenden Aufführung der „Graner“ Messe 1856 im Pester Franziskanerkloster als Confrater aufgenommen wird, hat er bereits eine erste Vertonung der berühmten Lauda Il Cantico del sol Franz von Assisis verfasst, die er bis zu seinem Lebensende wiederholt um- und überarbeitet. Aber auch sein eigener Namens- und Schutzpatron, Franziskus von Paola (1416–1507), beschäftigt ihn über zwei Jahrzehnte hinweg musikalisch. Wie sein am 14. September 1860 aufgesetztes Testament belegt, steht stets eine Franziskus-Zeichnung des Historienmalers Edward von Steinle, die er von Carolyne zu Sayn-Wittgenstein erhalten hat, auf seinem Schreibtisch. Sie zeigt den Heiligen inmitten der Meerenge bei Messina auf seinem Mantel stehend, in den Himmel blickend, wo das Wort „caritas“ prangt – sein Motto. Auch dichtet die Pianistin und spätere Ordensschwester Martha Sabinin, eine Tochter des Weimarer Priesters Stepan Karpowitsch Sabinin – Maria Pawlownas Beichtvater –, für ihren Lehrer ein Gebet an den Heiligen, das sie allem Anschein nach auch selbst vertont. Unter dem Titel „Franciskus-Lied“ kommt es anno 1857 an Liszts Geburtstag unter Mitwirkung seines Freundes- und Schülerkreises auf der Altenburg zur Aufführung, wie die Liszt-Forscherin Pauline Pocknell herausgefunden hat.

Relativ bald darauf dürfte Liszt den Text auch selbst vertont haben. In einem Brief vom 27. November 1860 erwähnt er gegenüber Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, dass er das „opuscule“ schon immer mal gern publiziert und Steinles Stich für die Gestaltung des Titelblattes verwendet hätte. Wie dieses „Werkchen“ aussah, ist unbekannt, denn auf dem Arbeitsmanuskript einer Neuvertonung notiert Liszt, dass er eine „frühere Composition desselben Liedes […] heute morgens ins Kamin geworfen“ habe – eine Anmerkung mit einiger Tragweite, die in der Liszt-Forschung bisher unbeachtet geblieben ist.

Abbildung von Gustave Doré, in Franz Liszt: Paulai szent Ferenczhez ["An den heiligen Franziskus von Paula", ungarische Erstausgabe], Budapest: Táborszky & Parsch [1875], o. S., Exemplar: D-WRz, L 1824, Link

Nach seiner Übersiedlung in die ewige Stadt Rom im Sommer 1861 vertont Liszt das Gebet ein zweites Mal – das Arbeitsmanuskript ist auf den 14. Februar datiert. Wahrscheinlich fällt seine Entstehung in zeitliche Nähe zur Komposition von „Saint François de Paule marchant sur les flots“ (1863), die Liszt parallel zu einer Klavier- und zu einer Orchesterversion ausarbeitet. Ins Auge fällt, dass jene Passage, die Liszt im Chorwerk mit „Inbrünstig betend“ überschrieben hat, auch in diesen beiden Versionen instrumental und damit „textlos” erklingt. Da diese dort in ihrer Ruhe stark hervortretenden Takte wohl eher aus dem Vokal- ins Instrumentalwerk übernommen wurden als vice versa, dürfte die Neuvertonung des Chorstücks zu diesem Zeitpunkt bereits vorgelegen haben.

Im Gegensatz zu „Saint François de Paule marchant sur les flots“ sind keine Aufführungen des „Werkchens“ dokumentiert. Das Arbeitsmanuskript dient später als Vorlage für eine Abschrift, die Liszt wohl zu Beginn des Jahres 1874 erstellt und seinem Freund Albert von Apponyi für die Übertragung ins Ungarische überlässt. Im durch die Abschrift obsolet gewordenen Arbeitsmanuskript merkt Liszt an: „Vide das Manuscript bei Taborsky, in Pest | Heiliger Franciskus”. Die Drucklegung der parallel in Ungarisch und Deutsch veröffentlichten Erstausgaben bei Táborszky und Parsch zieht sich über ein gutes Jahr hin, sodass sie erst im Sommer 1875 vorliegen. Darin ist nicht etwa, wie von Liszt beabsichtigt, jene Zeichnung des Heiligen abgebildet, die auf seinem Schreibtisch steht, sondern eine von Gustave Doré, die er anlässlich der Drucklegung seiner Deux Légendes erhalten hatte.