Nicht immer komponiert Liszt allein, gelegentlich, insbesondere wenn er ob der Instrumentierung unsicher war wie bei seinen frühen Orchesterwerken, gibt er seine Musik in die Hände von befreundeten Musikern, die seine Stücke weiter bearbeiten. Auf dieser Grundlage revidiert und rekomponiert Liszt gewöhnlich, bis ihm das Ergebnis gelungen erscheint; für den Moment jedenfalls. Beileibe nicht jede der Bearbeitungen, derer Liszt sich annimmt, war von ihm beauftragt, ein erheblicher Anteil jedoch durchaus. Schüler und Kollegen geben ihm allerdings ebenso ihre Stücke, die wiederum er verändert und berichtigt, wenn ihm Abwandlungen und Verbesserungen geraten erscheinen.

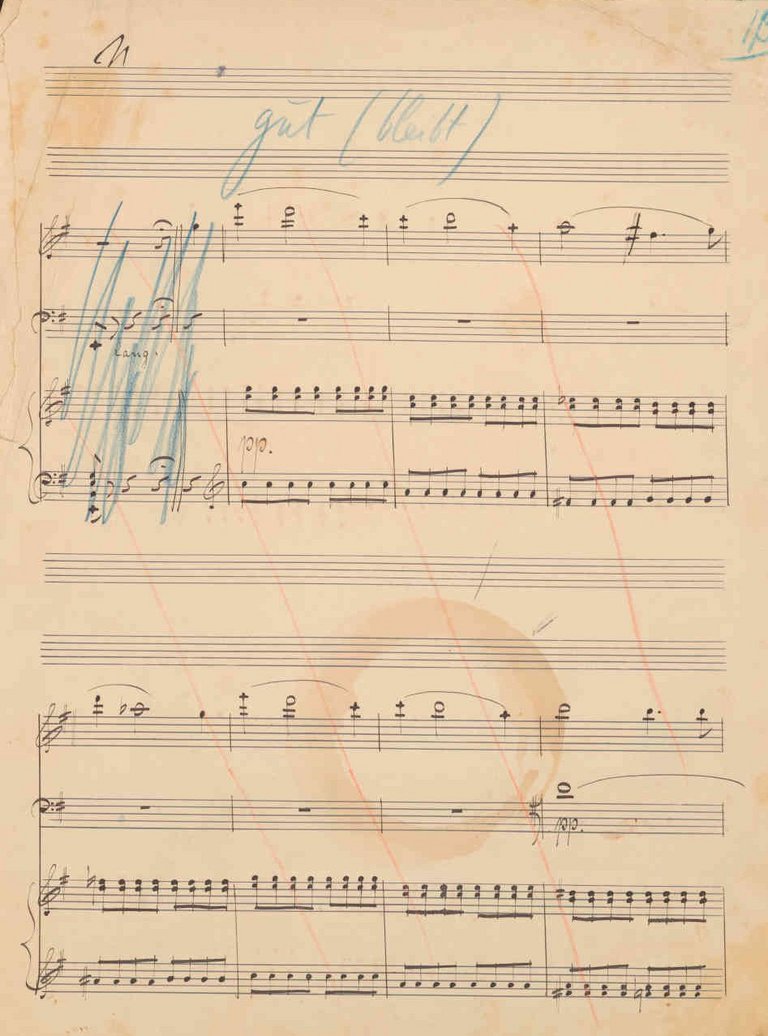

Franz Liszt: La Vallée d'Obermann für Violine, Violoncello und Klavier, arrangiert von Eduard Lassen, D-WRgs, GSA 60/X 3a, S. 13, Link

Zu Beginn der 1880er-Jahre bearbeitet der mit Liszt eng befreundete Weimarer Hofkapellmeister und Komponist Eduard Lassen Liszts Klavierstück Vallée d’Obermann (Fassung von 1854) zu einer kammermusikalischen Fassung für Violine, Violoncello und Klavier. Ob auf eigene Initiative oder auf Anregung von Liszt, wissen wir nicht. Liszt jedenfalls greift Lassens Bearbeitung dankbar auf und verändert sie auf Grundlage einer von Wilhelm Weber, Kontrabassist in der Weimarer Hofkapelle, verfertigten Abschrift. Diese hat sicherlich Liszt in Auftrag gegeben, Weber gehört in seinen späten Jahren zu den bevorzugten Kopisten, und die Abschrift lässt oberhalb der Systeme je zwei freie Notenzeilen, die großzügig Raum für das Umarbeiten bieten; ein Merkmal aller von Weber für Liszt angefertigten Abschriften.

Im Verlauf des Rekomponierens nimmt Liszt in mehreren Arbeitsgängen und mit verschiedenem Schreibgerät Streichungen und Änderungen in der Abschrift vor. Zunächst verknappt er die Komposition drastisch, indem die beiden virtuosen Abschnitte, die gesamte zweite Hälfte des Werkes, gänzlich außer Acht bleiben. Dem ursprünglichen Beginn stellt er 21 neue Takte voran, die das kompositorische Material skelettartig auf wesentliche Intervalle und Akkorde reduzieren. Gegeneinander sind die klanglich düster präsentierten Elemente durch Pausen abgegrenzt. Aus diesen fragmentierten Zellen entwickelt sich nun erst die Komposition. Hingegen vermeidet Liszt innerhalb des dann entwickelten musikalischen Geschehens jeden abrupten Wechsel zwischen den Teilen, indem er statt der Generalpausen vermittelnde Passagen einfügt. Den ersten Abschnitt von Lassens Bearbeitung versieht Liszt überdies mit einem neuen Schluss, ausgehend vom im Cello solo gespielten Thema führt er das Instrument in die Tiefe und lässt es mit einzelnen isolierten lang angehaltenen Tönen quasi im Nichts verklingen. Was bleibt nach solcher Auflösung zu sagen übrig? Diese Frage mag Liszt sich auch gestellt haben. Der zweite, mit der Augmentation des Themenkopfes beginnende Abschnitt folgt diesem Schluss lediglich noch ad libitum, Liszt lässt ihn kaum weniger resignativ versinken, doch immerhin auf einer zweifach oktaviert und somit fahl klingenden Tonika. Er bettet die von Lassen erstellte, der Vorlage verpflichtete Fassung in seinen Spätstil ein, dessen Gestus durch Titelgebungen wie Unstern, Nuages gris oder La lugubre gondola treffend umschrieben ist.

Den ad libitum hinzukommenden Abschnitt – trotz Eigenständigkeit zur Nebensache geworden – hatte Liszt in der Abschrift bereits mit rotem Stift gestrichen, sich dann jedoch entschlossen, ihn beizubehalten. Liszt notiert in Blau zum schon gestrichenen Notentext „gut (bleibt)“. Was veranlasst ihn, die Klänge doch noch einmal aufleben zu lassen? Auf der Seite des Manuskriptes befindet sich ein Fleck von einem abgestellten Glas oder einer Tasse, vielleicht nur das Leimtöpfchen, das Weber für die Befestigung der kleinen Überklebung auf der anderen Seite des Blatts benötigte? Vielleicht ein Glas Wasser zum Reinigen eines Federhalters? Vielleicht stammt der Fleck von einem Glas Cognac, aus dem Liszt einen Schluck nahm? Hat die neuerliche Belebung gar den Sinneswandel befördert? Erfahren werden wir es nie; nur dass er oder Weber in dem runden Fleck die Sonne sah, verraten uns zwei flüchtige Tintenstriche.