Ende der 1870er-Jahre herrscht Ruhe in Europa. Zwar ist der russische Zar nicht glücklich mit der zentralistischen Europapolitik im Deutschen Reich, doch abgesehen davon nimmt man sich allerorten auch Zeit, zurückzuschauen. In der Kunst dominiert der Historismus, das Formenvokabular der Vergangenheit wird aufgespürt, neu interpretiert und damit produktiv gemacht. Auch eher abgelegene Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel werden neu ediert, aufgeführt und sogleich bearbeitet. Das letzte Quartal des Jahrhunderts erlebt einen Bearbeitungsschub alter Musik wie keines zuvor. Franz Liszt macht diesen Trend nicht nur mit, sondern prägt ihn mit seinen zahlreichen Transkriptionen – wie intensiv, wäre noch zu erforschen. Als fast 70-Jähriger gehört er noch immer zu den bedeutendsten Bach-Interpreten seiner Zeit. Zugleich schaut er wie kaum ein anderer Kollege auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des Bearbeitens zurück. Doch noch ist kein Ende in Sicht, denn es fehlen ihm noch große Namen im Portfolio, vor allem einer: Händel.

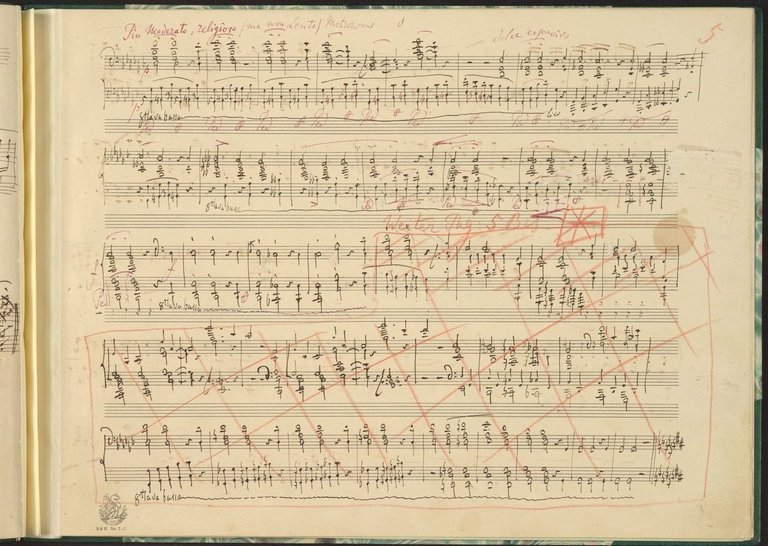

Franz Liszt: Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel Almira von Händel (RV 25), D-WRgs, GSA 60/I 87, S. 5, Link

Liszt ist kein Händel-Fan und es auch nie gewesen. Anfang der 1860er-Jahre schreibt er an Karl Gille, er ziehe Bach Händel vor, denn „wenn ich mich sattsam an Händel’s Dreiklängen erbaut habe, drängt es mich nach den kostbaren Dissonanzen der Passion, der H moll-Messe und anderer Bach’schen polyphonischen Spezereien.“ Händels Hausmannkost gegen Bachs Kulinarik. Doch Ende der 1870er-Jahre scheint sich Liszts Ansicht zu wandeln. Seit seiner geringschätzenden Äußerung zu Händel sind jährlich immer neue Werke des Wahlengländers auf die Bühnen gelangt, eine Flut an ungekannter, bislang ungehörter Musik.

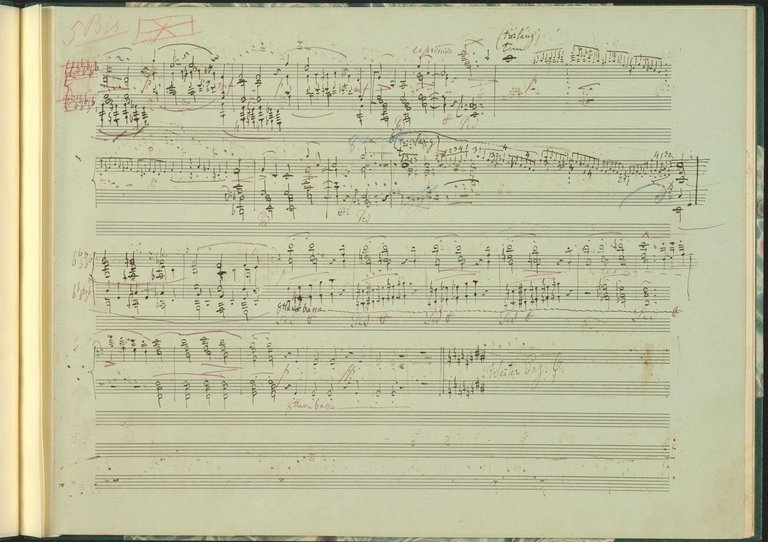

Franz Liszt: Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel Almira von Händel (RV 25), D-WRgs, GSA 60/I 87, Einlageseite 5bis, Link

1878 erfolgt sodann jene Hamburger Wiederaufführung, die Liszt aus welchem Grund auch immer begeistert: Händels überhaupt erste Oper Almira. Königin von Kastilien aus dem Jahr 1704, ein tanzseliges Stück, das die zeittypischen Standesdünkel zwischen Hochadel und Bürgertum pflegt. Im Sommer 1879 findet zum 175-jährigen Jubiläum die vielbeachtete Aufführung in Leipzig statt, großer Presserummel, Editionen und Bearbeitungen folgen auf dem Fuß. Der prompte Erfolg erklärt sich weniger aus der für das späte 19. Jahrhundert unzeitgemäßen, moralisierenden Handlung als vielmehr durch die mitreißende, spanisch inspirierte Tanzmusik. Vor allem die Sarabande des ersten Aktes erfreut sich großer Beliebtheit.

Im September 1879 erwähnt Liszt, dass er an einem Konzertstück für Klavier zu dem Sujet sitze, Mitte Dezember ist er bereits fertig. Im April 1880 geht das Werk bei Kistner als Sarabande u. Chaconne aus dem Singspiel: Almira, v. Händel, f. Pfte z. Concertvortrag in den Druck. Wer eine lustige Tanzmusik-Bearbeitung erwartet, geht fehl. Ganz im Gegenteil macht Liszt es sich nicht leicht. In seiner überhaupt ersten und einzigen Händel-Bearbeitung versammeln sich neben den beiden kontrastierenden Tanzthemen aus Hof- und Volkstanzsphären der Oper vier plus drei Variationen und ein wuchtiger Schlussteil. Das elfminütige Stück ist formal unsymmetrisch, harmonisch avanciert und dehnt die Variationenform bis in einen pompösen, beinahe ironisch überzeichneten Konzertschluss mit zwölf G-Dur-Akkordschlägen aus. Das hat mit Händel nicht mehr viel zu tun. Sein Ausgangsmaterial wird demontiert und am Ende – ausgerechnet grandioso trionfante – in etwas Neues transformiert. Diese Transformation hat kaum eine musikpolitische Botschaft – Liszt kritisiert weder vergangene Gesellschaftsformen noch Kompositionsweisen. Er überlässt sich in seiner Bearbeitung vielmehr der dialektischen Dynamik des musikalischen Materials.

Das lässt sich an Liszts überliefertem Arbeitsmanuskript der Almira an vielen Passagen zeigen. Einerseits in den Variationen selbst, in denen die Tänze rhythmisch bis zur Unkenntlichkeit mit figurativ romantisierender Klangdichte angereichert werden. Andererseits an den Übergängen zwischen den Variationen, wie Seite 5 und die Einlageseite 5bis belegen: Seite 5 enthielt das Ende von Variation Nr. 3 (religioso) gewissenhaft und fast korrekturfrei im choralhaften Duktus notiert. Liszt streicht jedoch gut die Hälfte mit Rötel aus. Auf dem Einlageblatt 5bis überträgt er die ersten sechs Takte der ersten Fassung mit kleinen Varianten und bricht im siebten Takt plötzlich in eine große Figuration aus, selbiges im zehnten Takt. Der Übergang zu Variation Nr. 4 ähnelt dann wieder der Erstfassung von Seite 5. Allein das eruptive Notat zeigt die Neigung des Komponisten, allzu großer Regelmäßigkeit nicht zu viel Raum zu lassen. Das Manuskript zeigt auch: Liszt variiert Händel, doch vielmehr variiert er sich selbst. Zugleich wird hier das Terrain des Historismus in Richtung Expressionismus verlassen. In beiden Tendenzen ist Liszt – wie so oft – seiner Zeit voraus.