Die dreitägige Revolution und der darin resultierende Sturz des letzten Bourbonenherrschers Charles X. Ende Juli 1830 hinterlassen ihre Spuren im Schaffen zahlreicher Künstler. Während Eugène Delacroix die Ereignisse mit seinem Monumentalgemälde Liberté guidant le peuple mit der wohl berühmtesten allegorischen Darstellung ins Bild setzt, inspirieren die chaotischen Vorgänge dieser Tage auch den noch nicht 19-jährigen Franz Liszt. Der junge Musiker findet sich in der Rolle eines Zeitzeugen wieder, hört vermutlich aus unmittelbarer Nähe Gewehr- und Kanonenfeuer, erlebt die blutigen Barrikadenkämpfe am Montmartre hautnah mit – er wohnt in diesem Sommer unweit des Geschehens in der Rue de Montholon – und mischt sich wohl auch unter das Volk, das dem republikanischen General La Fayette zujubelt. Diese eindrücklichen Erlebnisse schlagen sich musikalisch in dem Entwurf einer Revolutionssymphonie mit der Überschrift 27 28 29 Juillet – Paris nieder.

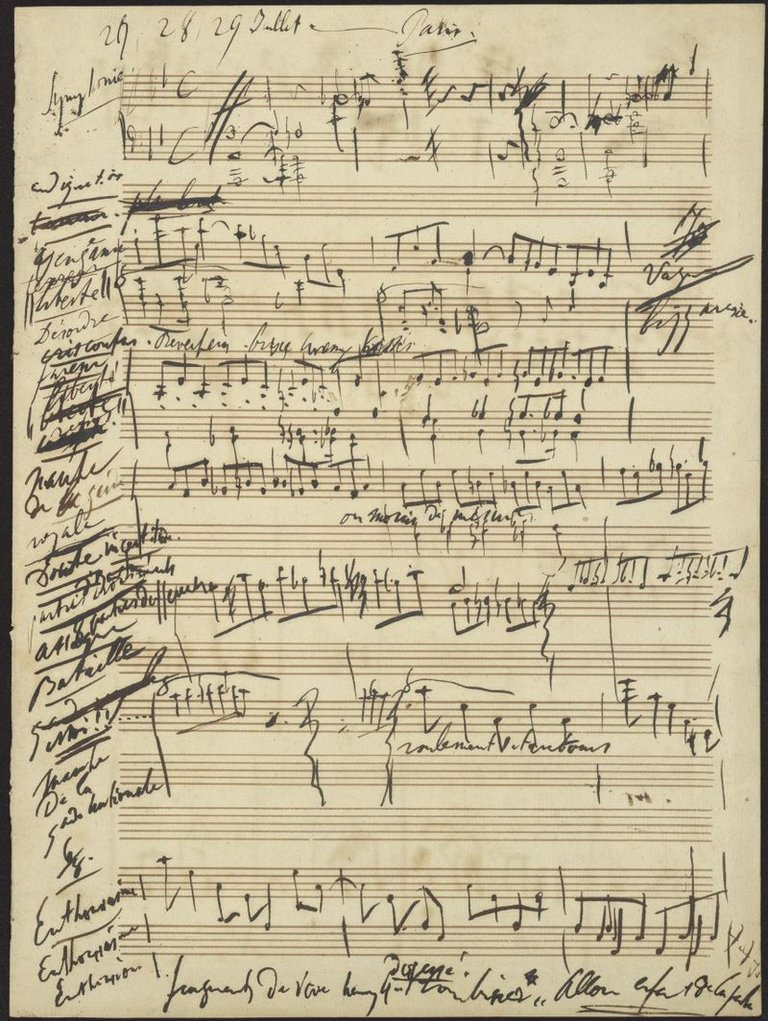

Franz Liszt: Skizzen zu einer Revolutionssymphonie (RV 667), D-WRgs, GSA 60/A 21, fol. 2r, Link

Das Skizzenmaterial hierzu ist auf vier Seiten Notentext überliefert. Der hochformatige Bogen hat eine Größe von 288 x 215 mm und weist pro Seite 16 handrastrierte Notenzeilen auf. Darüber hinaus enthält das dicke, handgeschöpfte Papier ein Wasserzeichen, was für die Zeit und auch für Liszts frühe Quellen typisch ist, in späteren Dokumenten jedoch nicht mehr auftritt. Der Entwurf beinhaltet nicht nur verschiedene Motive mit der für Liszts Jugendzeit typischen, noch flüchtigen, etwas mühsam zu lesenden Handschrift in schwarzer Tinte und dicker Feder, sondern zusätzlich die Skizze eines dramatischen Programms, das auf dem linken Rand des ersten Blattes notiert ist. Dort hält Liszt, offenbar in großer Eile und mit vielen Streichungen, unterschiedliche Emotionen sowie musikalische Details fest, die eindrucksvoll die Anspannung der Revolutionstage dokumentieren. Die musikalische Quelle ist damit nicht nur Ausdruck jugendlicher Begeisterung, sondern zugleich ein historisches Zeugnis für die Stimmungslage der Julirevolution.

Nach einer mit Symphonie bezeichneten langsamen Einleitung folgt eine hektische, chromatische Achtelfiguration, die von Liszt mit der charakterlichen Zuschreibung vague, bizzarerie (undeutliche, seltsame Art) versehen ist. Das „Programm“ der Symphonie, das aufgrund der Flüchtigkeit des Geschriebenen und der vielen Striche teilweise nur schwer zu entziffern ist, weist eine Fülle von Ausrufen, Gemütszuständen und Handlungen auf. Es beinhaltet gleichsam eine skizzierte Choreographie der sich überschlagenden dramatischen Ereignisse: indignation (Empörung), vengeance (Rache), terreur (Schrecken), liberte!! (Freiheit), désordre, cris confus (Unordnung, verwirrte Rufe), gefolgt von Marche de garde royale (Marsch der königlichen Garde),und attaque, Bataille (Angriff, Schlacht). Schließlich erklingt im 6/8tel Takt der Marsch der Nationalgarde sowie der dreifache Ausruf: Enthousiasme, Enthousiasme, Enthousiasme. Auch musikalische Kernelemente hält Liszt fest, zum einen fragments der royalistischen Hymne Vive Henry 4 sowie das republikanische Kampflied Allons enfants de la patrie. Bei dieser minutiösen szenischen Disposition der sich gegenüberstehenden Kombattanten mag Liszt an das musikalisch-dramatische Konzept von Wellington’s Sieg von Beethoven gedacht haben. Der kämpferische Duktus des skizzierten Materials lässt sich aber auch an den vereinzelten Hinweisen zur Instrumentation ablesen. So notiert Liszt beispielsweise unter fallenden a-Moll-Dreiklängen: roulement des tambours (Trommelwirbel) und im weiteren Verlauf vorwiegend akkordische, signalhafte Motive auf den von zwei auf vier Notenzeilen erweiterten Systemen. Am Schluss des Entwurfs findet sich im vorletzten System ein weiteres fanfarenhaftes Signal, das seinen Ursprung aus der Marseillaise zieht: das zentrale Tonsymbol der französischen Revolution und des Freiheitskampfes.

Doch warum bricht Liszt sein Werk schließlich ab? Ist er enttäuscht von dem Ausgang der Revolution, die in der Inthronisierung des „Bürgerkönigs“ Louis-Philippe und nicht etwa in der erhofften Republik mündet? Das Revolutionäre lässt ihn als Künstler jedenfalls nicht los: Im Zusammenhang mit den großen europäischen Erhebungen der Jahre 1848/49 plant Liszt eine monumentale, nun fünfsätzige Revolutionssymphonie. Doch das ist eine andere Quellen-Geschichte.